Terré dans un garage du Missouri, T-Bird Murphy, qui a dû quitter sa ville natale, Oakland, évoque le quartier où il a grandi et tous ceux qui y vivent, le quotidien fait de galères, les boulots pourris, les cuites bienfaisantes avec les amis, le chaos familial, révélant une cité dure, violente mais dont les beautés sont passionnément saisies.

« L'espoir c'est pour les connards. » D'entrée, Eric Miles Williamson donne le ton par la voix de T-Bird et insiste : il veut écrire Oakland, pour les habitants d'Oakland mais sait qu'il sera lu par des gens qui n'ont pas la moindre idée d'Oakland. La défiance envers ceux qui manifesteront un enthousiasme polissé, une empathie nourrie de distance et de bons sentiments le dispute au besoin de raconter la ville :

« (…) tandis que j'étais devant chez Dick, je me suis dit, tout à coup, que mon chez-moi, mon Oakland, mon Dick rempli de maniaques bourrés et profondément bons, profondément loyaux, ce chez-moi sur cette planète était un chouette endroit. Un bon endroit, en dépit de sa rudesse, de la misère et du malheur, et qu'il était sacré. Cet Oakland, c'était le mien, celui de Louie, de Jorgensen et de Shapiro, oui Oakland appartient à tous les habitants qui comptaient à Oakland. On bossait, on bossait tous comme des malades à Oakland et on allait y crever, oui, on y crèverait en toute beauté et contents de nous, parce qu'on aurait fait tout ce qu'on était censés y faire. »

On embrasse de plein fouet un peu de l'existence de T-Bird et ses camarades. La condition des classes populaires d'Oakland est celle de bien des milieux prolétaires des grandes villes occidentales. De nombreux immigrés, appelés en renfort alors que l'activité économique battait son plein, sont abandonnés dès lors que celle-ci périclite, croupissant dans des quartiers qui se sont transformés en îlots de misère alors que les plus riches se sont réfugiés dans les collines qui dominent la ville. Eric Miles Williamson, s'inspirant de sa propre vie à Oakland, donne place à ceux qu'il a côtoyés et écrit les épisodes sordides comme les moments de grâce, avec férocité et dévotion. Bienvenue à Oakland est résolument ardent, il vocifère, touche par son amour débordant, et l'écriture, houleuse, farouche, fascine et emporte comme la symphonie de Blaise, l'alchimiste-compositeur, jouée par T-Bird, Shapiro, Jorgensen et leurs comparses lors d'une grandiose soirée chez Dick.

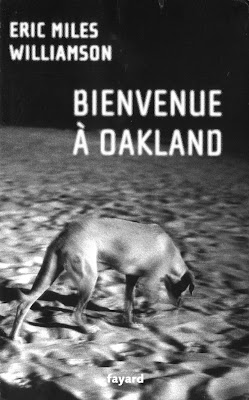

Bienvenue à Oakland, Eric Miles Williamson, Fayard

« (…) tandis que j'étais devant chez Dick, je me suis dit, tout à coup, que mon chez-moi, mon Oakland, mon Dick rempli de maniaques bourrés et profondément bons, profondément loyaux, ce chez-moi sur cette planète était un chouette endroit. Un bon endroit, en dépit de sa rudesse, de la misère et du malheur, et qu'il était sacré. Cet Oakland, c'était le mien, celui de Louie, de Jorgensen et de Shapiro, oui Oakland appartient à tous les habitants qui comptaient à Oakland. On bossait, on bossait tous comme des malades à Oakland et on allait y crever, oui, on y crèverait en toute beauté et contents de nous, parce qu'on aurait fait tout ce qu'on était censés y faire. »

On embrasse de plein fouet un peu de l'existence de T-Bird et ses camarades. La condition des classes populaires d'Oakland est celle de bien des milieux prolétaires des grandes villes occidentales. De nombreux immigrés, appelés en renfort alors que l'activité économique battait son plein, sont abandonnés dès lors que celle-ci périclite, croupissant dans des quartiers qui se sont transformés en îlots de misère alors que les plus riches se sont réfugiés dans les collines qui dominent la ville. Eric Miles Williamson, s'inspirant de sa propre vie à Oakland, donne place à ceux qu'il a côtoyés et écrit les épisodes sordides comme les moments de grâce, avec férocité et dévotion. Bienvenue à Oakland est résolument ardent, il vocifère, touche par son amour débordant, et l'écriture, houleuse, farouche, fascine et emporte comme la symphonie de Blaise, l'alchimiste-compositeur, jouée par T-Bird, Shapiro, Jorgensen et leurs comparses lors d'une grandiose soirée chez Dick.

Bienvenue à Oakland, Eric Miles Williamson, Fayard